ブックセカンド

3歳児は赤ちゃん向けの単純な言葉や絵だけで描かれた絵本から、簡単な物語のものを理解出来るようになり、絵本を通して記憶力や集中力なども身についていき、大人の方の働きかけによって言葉や情緒の発達につながるため、この時期の絵本の読み聞かせも大切になります。

美幌町では、絵本をとおし「親子が共に楽しみ絆を深める」きっかけづくりとして、平成16年度から実施しているブックスタートの後押しとして平成28年度からブックセカンド事業を実施しています。

3歳児検診時に、図書館司書およびボランティアが出向き、ブックセカンド・パックをプレゼントし、親から子への語りかけの大切さ、絵本の楽しみ方などについてもお伝えしています。

ブックスタート後の経過を伺ったアンケートでは、プレゼントした本を今でも大切に読んでいる方や下に弟や妹が出来て、一緒に読み聞かせをしていますという感想もいただいています。

実際、子ども達がプレゼントした本を嬉しそうに手にしたり、検診の待ち時間に親子でプレゼントした本を読んでいる姿も見られます。

途中で遊び始めてしまうことや興味をなかなか示さない時もありますが、子どもと同じような経験をした共通性のあるものや興味のある題材の本を選ぶのもコツです。

場所:しゃきっとプラザ

ブックセカンド事業の取り組み

◎目的

保健師・図書館司書・ボランティア等が連携・協力し、ブックスタートに引き続き、3歳児を対象に保護者へ絵本等(通称ブックセカンド・パック)を手渡すことにより、町民の子育て支援や家庭における子どもの読書習慣の定着を図る。

◎事業の概要

・美幌町で3歳児検診を受診した幼児及び保護者に、図書館司書・保健師・ボランティア等が連携し、読書の意義やよみきかせの方法などを説明しながら絵本等をプレゼントする。

・成長期に応じた絵本の紹介、よみきかせ資料の配付等に努め、事業の各家庭への浸透を図る。

◎ブックセカンド・パックの内容 ※年度ごとに配布絵本と絵本ガイドが変わります。

| ①絵本 |

「たべてみたい!」 いしい ひろし/作 白泉社 |

|

|---|---|---|

| ②読み聞かせ資料 | 絵本ガイド |  |

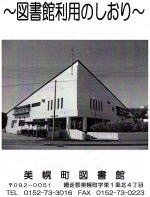

| ③利用のしおり | 美幌町図書館の利用のしおり |  |

| ④登録申込書 | 美幌町図書館登録カード申込書 |  |

◇過去の配布本

平成28年度 「どうぞのいす」 香山 美子/文 柿本 幸造/絵 童心社

平成29年度 「ねずみさんのおかいもの」 多田 ヒロシ/作 こぐま社

平成30年度 「何をたべてきたの?」 岸田 衿子/作 長野 博一/絵 佼成出版社

平成31年度・令和元年度 「どうぶつしんちょうそくてい」 聞かせ屋。けいたろう/文 高畠 純/絵 アリス館

令和 2年度 「ぼくのくれよん」 長 新太/作 講談社

令和 3年度 「どうぶつたいじゅうそくてい」 聞かせ屋。けいたろう/文 高畠 純/絵 アリス館

令和 4年度 「おべんとうばこあけたらね」 松田 奈那子/作 ほるぷ出版

◎ブックスタート用絵本・アドバイス集の購入方法

絵本については、図書館職員が選定後、地元書店から購入。

◎美幌町ブックスタート実施の流れ概要

【実施準備】配布絵本・アドバイス集の準備・確認、アドバイス内容の作成、アドバイスの練習、よみきかせ絵本の選書

【実 施】図書館司書による絵本手渡しとアドバイス、ボランティアによるよみきかせ

→[反省・打合せ]その都度 反省会、次回での改善点・留意点など(司書・ボランティア)、年に1度 打合せ(司書・保健師・ボランティア)

→[おはなしのへや]第1・3・5木曜日 15:00〜15:30 幼児へのよみきかせを実施

→[えほんひろばの充実]幼児や保護者の立場に立った絵本の整備、よみきかせ関係資料施設としてコーナーを工夫する

◎ブック2(セカンド)コーナー

絵本コーナー窓際に設置しています。

その年の3歳児に配布する絵本やその他オススメしている絵本と絵本ガイドを置いていますので、

お気に入りの本を見つけてみてください、

◎おはなしのへや

豊かな人間性を育て、読書への関心を芽生えさせるための絵本・紙芝居の読み聞かせを実施しています。

日時:毎月第1・3木曜日 15:00〜15:30

場所:図書館2階視聴覚室

対象:3歳から小学校中学年とその父母など

◎えほんひろば

靴を脱いでご利用いただけるスペースになっています。

乳幼児コーナーには、0〜2歳向けの絵本や紙芝居・布絵本などもたくさんありますので、ぜひご利用下さい☆

*1階トイレ入り口には、おむつ交換台を設置していますのでどうぞお気軽に図書館にお越し下さい。

授乳時には、2階談話室を開放していますので職員にお尋ね下さい。

乳幼児の図書館利用へのご協力のお願い

子どもたちを健やかに育てるためには、乳幼児期からの読書指導が大切といわれます。

特に、0〜5歳児での絵本との出会いは、読書習慣の形成や豊かな情操を育むために重要な時期と位置づけられています。

このようなことから、当図書館でも「えほんひろば」を設け、子どもたちの図書館利用の便を図ることにしました。

時には、小さい子どもたちの大きな声が聞こえることもあると思いますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。