本文

居住誘導区域の設定と考え方

このページでは、将来の人口減少を見据えた、生活サービスやコミュニティが持続的に確保するため、居住誘導区域の設定と考え方をご説明します。

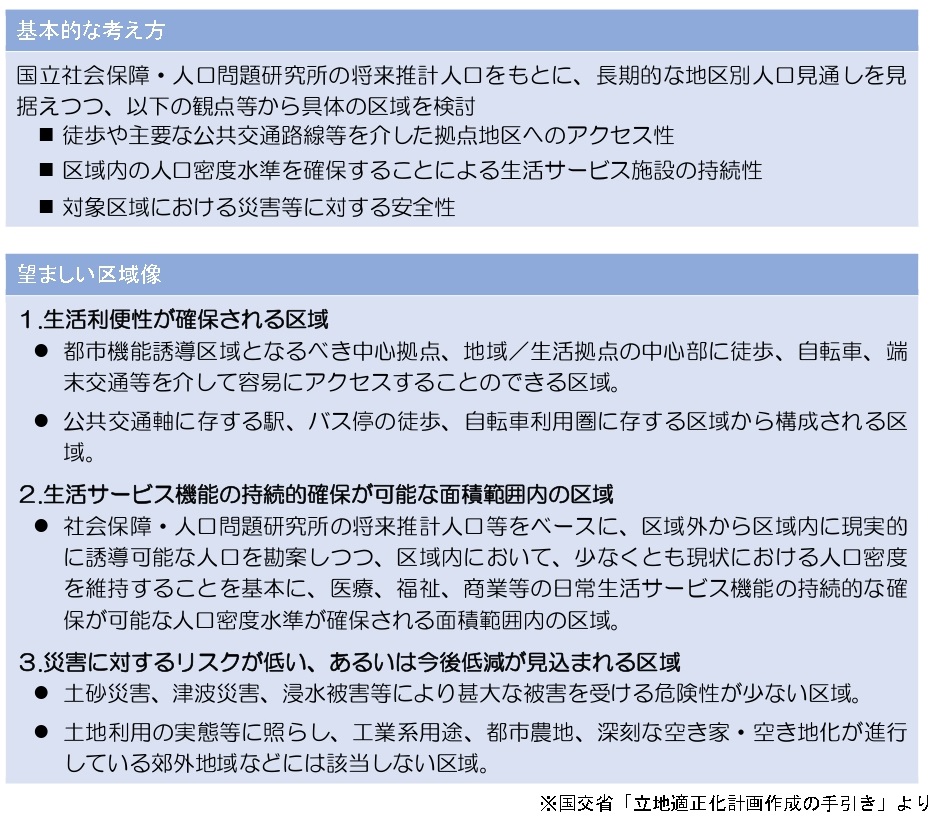

居住誘導区域は、国から示された手引きにより、人口・土地利用・交通・災害リスクなどを考慮して、良好な居住環境を確保と、町の行政運営が効率的に行われるよう定める区域です。

(参考:国から示された手引き ~ 立地適正化計画作成の手引き<外部リンク>)

設定にあっての視点

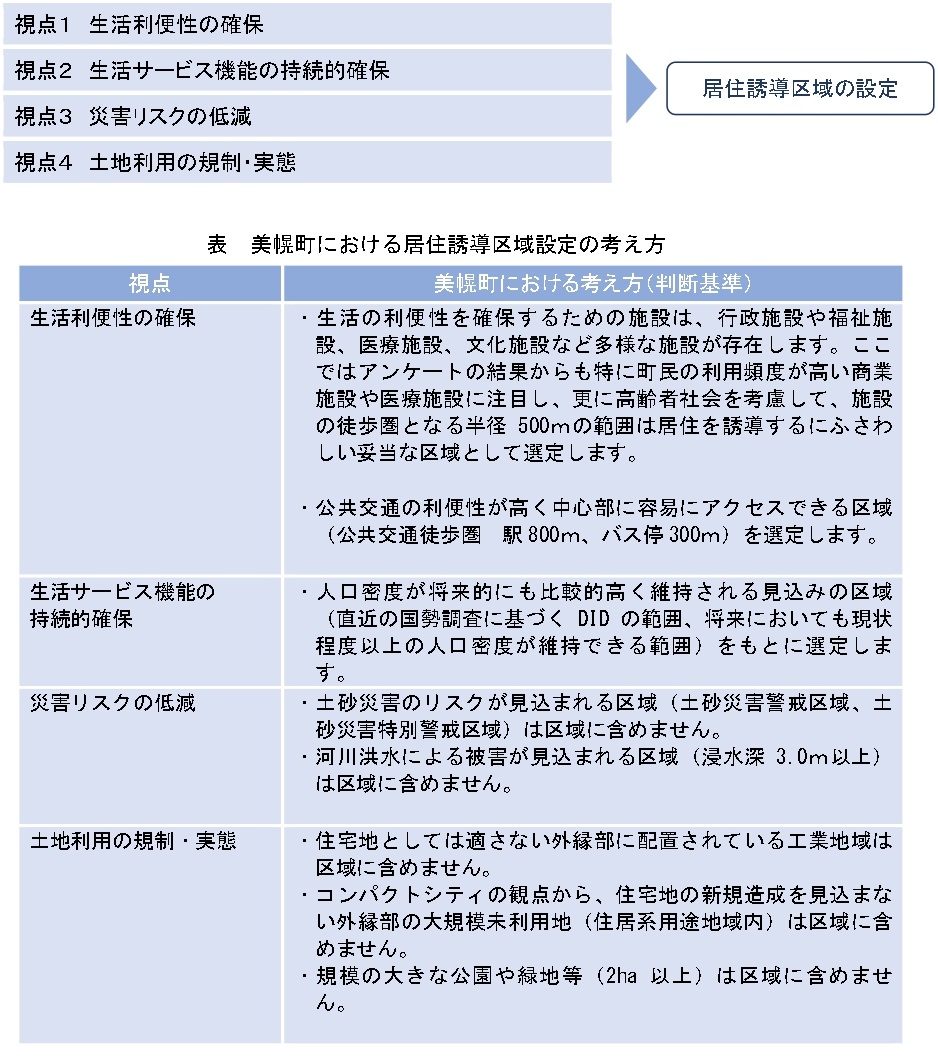

居住誘導区域を設定するにあたっては、生活利便性の確保と人口密度の維持に加えて、施設からの距離や公共交通の利便性などから、判断基準を定めて区域を選定します。

ただし、工業地や大規模未利用地(例 市街地農地や太陽光パネルが設置されている土地など)や、浸水リスクの高い区域は、含めないことにします。

(1)生活利便性の確保

利便施設の分布状況

町民アンケート結果(令和4年度実施)から、利用が多く(毎日または週数回)、不特定多数が利用する施設(商業施設・医療施設)を抽出します。

各施設から半径300mまたは500m(施設規模により判定)で円を描き、円の範囲内である徒歩圏区域を可視化します。

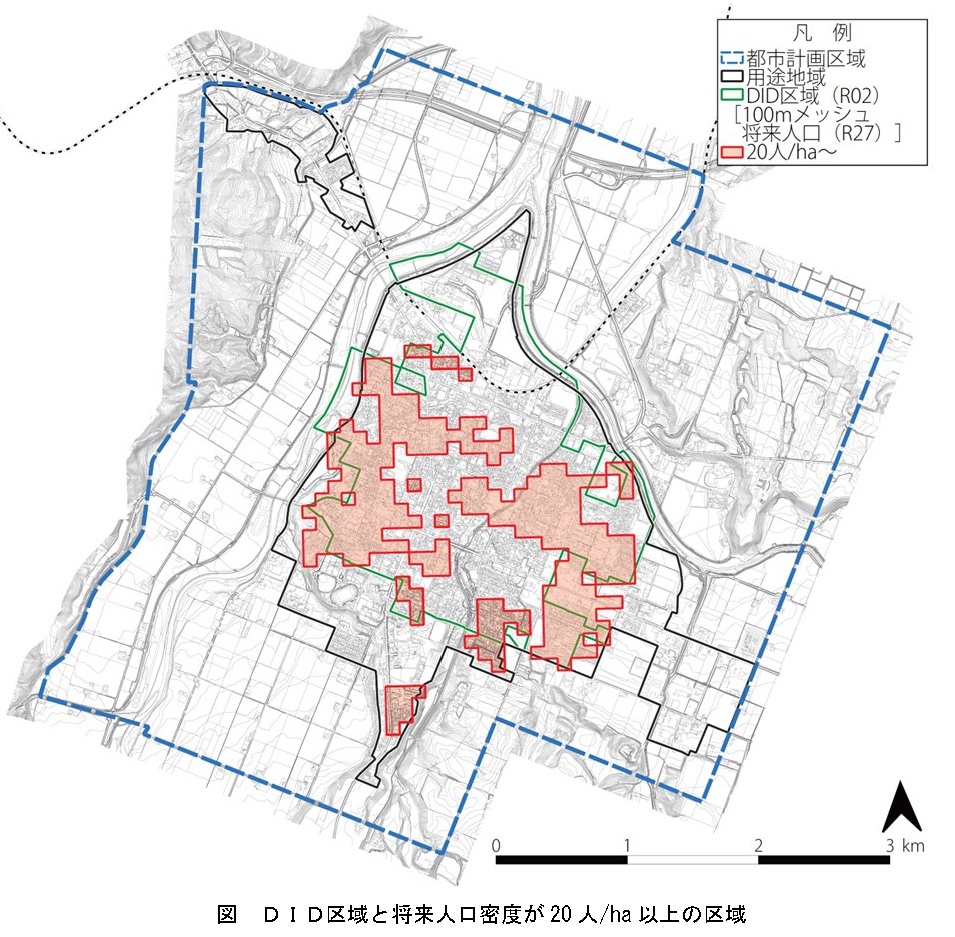

(2)生活サービス機能の確保

生活サービスを確保するため、将来にわたり人口密度が、維持できる範囲を国勢調査結果などから選定します。

※Did区域:人口集中地区(Densely In ヘクタールbited District)のことで、詳しい定義は、「人口集中地区とは」<外部リンク> からご確認ください。

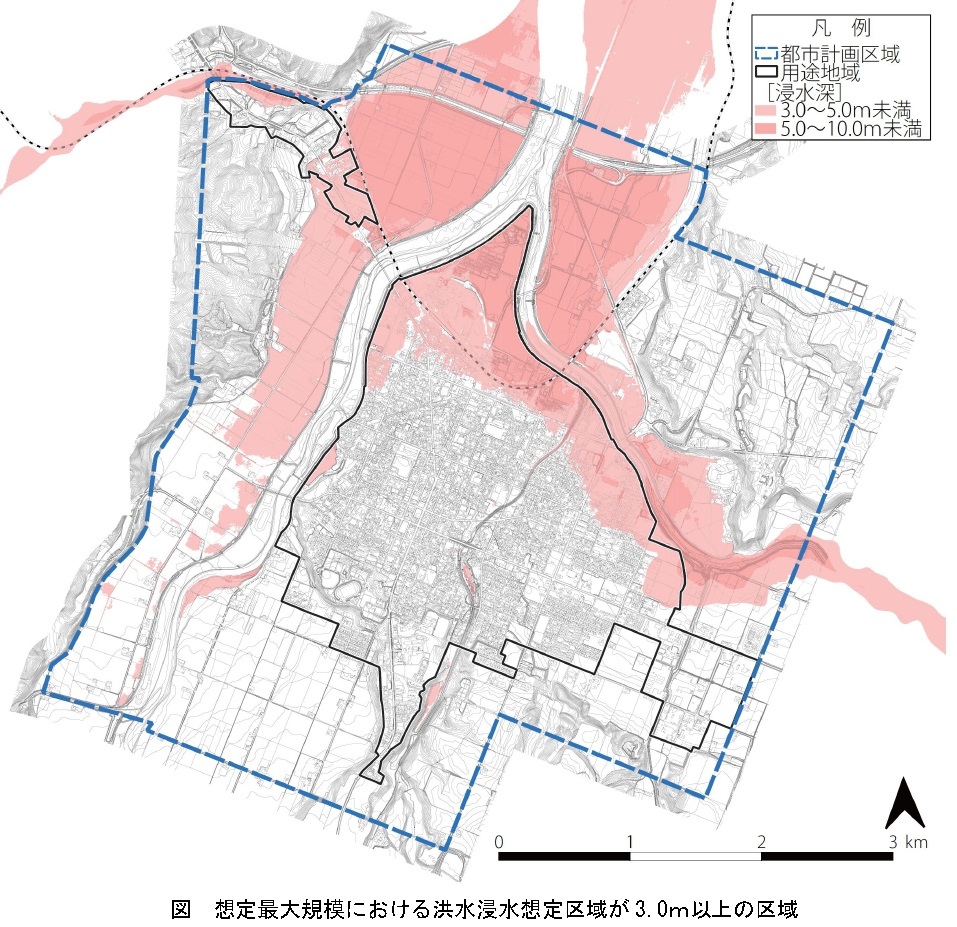

(3)災害リスクの低減

河川洪水のリスク

美幌町は、網走川や美幌川など川に囲まれて、市街地が形成されているため、大雨時の洪水リスクの高い地域があります。

区域設定にあたっては、令和5年7月に美幌町で発生した1時間あたり100ミリに迫る集中豪雨をはじめ、災害激甚化を考慮する必要があることから、想定降雨量を最大規模として、浸水深を一般住宅の2階部分への浸水が見込まれる3メートル以上となる範囲を今回設定する誘導区域から除きます。

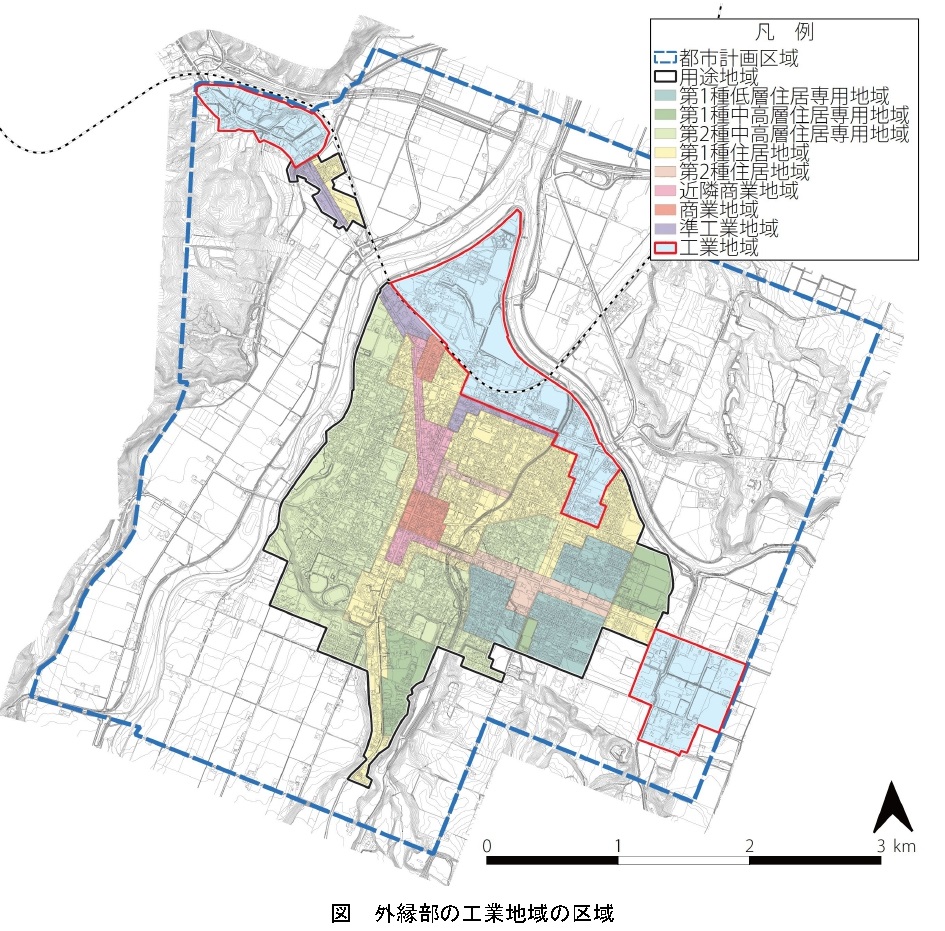

(4)土地利用の規制と実態

工業地

都市計画で定める用途地域のうち工業地域には一部住宅が存在しますが、主目的は、工業地として土地を利用促進することであることから、誘導区域から除きます。

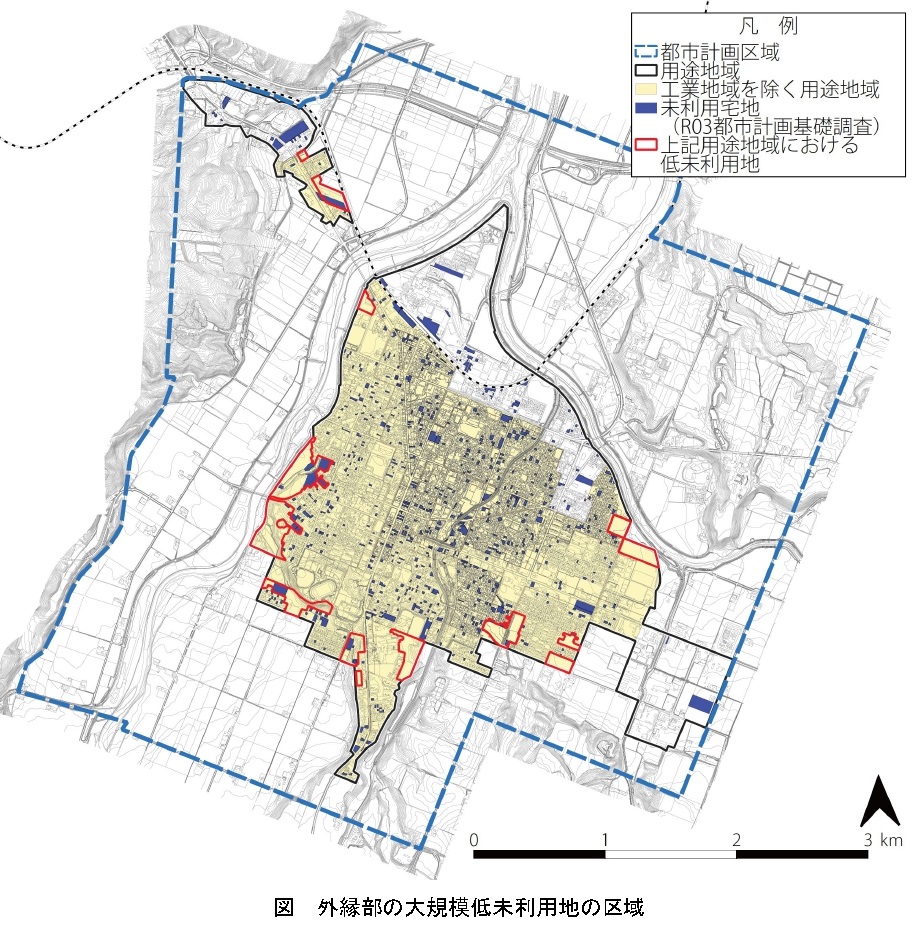

大規模未利用地

人口減少に伴って空き家が増加していることに加えて、農地や資材置場、太陽光パネル設置に利用されている大規模な低未利用地が点在しています。

将来のまちのコンパクト化を見据えて、市街地の外縁部にある低未利用地は、今回設定する誘導区域から除きます。

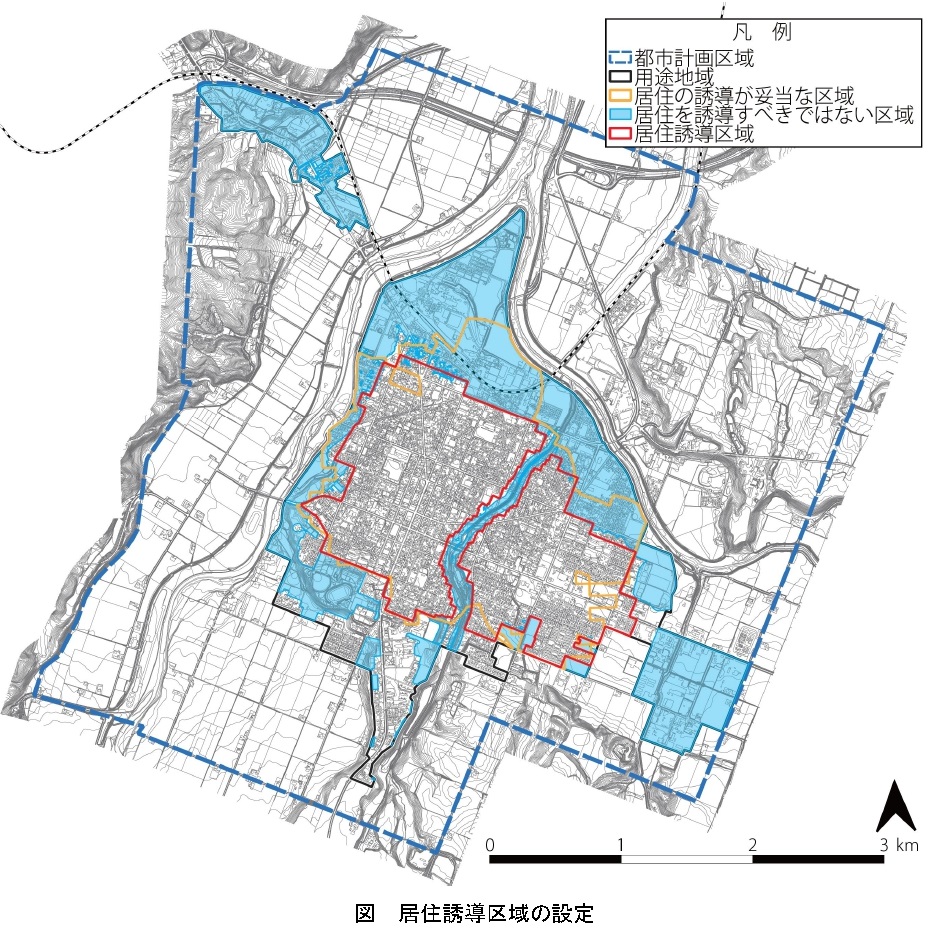

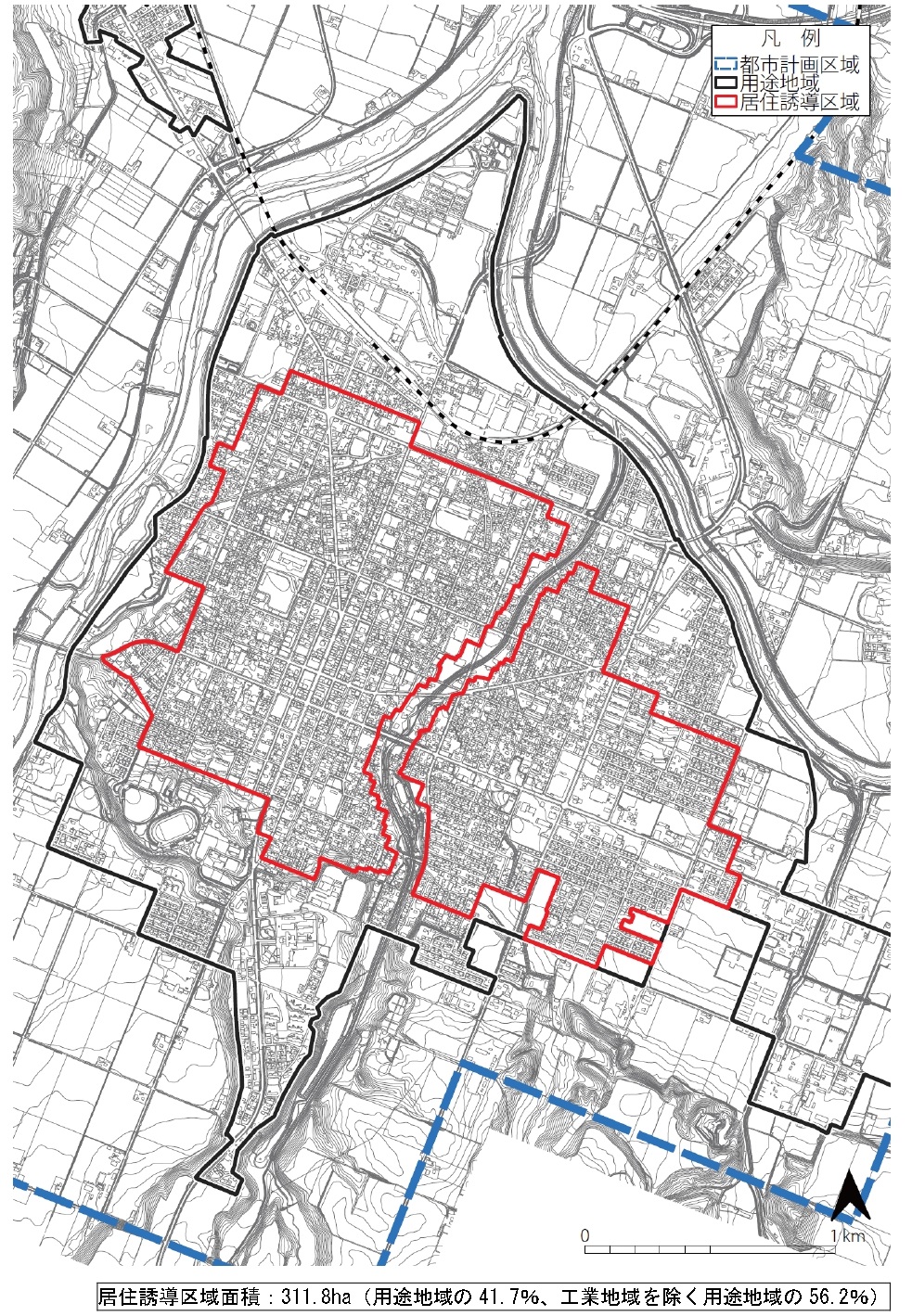

居住誘導区域の設定

上記4つの視点から、「生活利便性の確保や人口密度維持の観点から居住誘導が妥当な区域」から「土地利用の状況や防災上の観点から居住誘導すべきではない区域」を除き、居住誘導区域を定めます。

詳しくは下記をご覧ください。