ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

都市機能誘導区域の設定と考え方

このページでは、将来の人口減少を見据えた、生活サービスやコミュニティが持続的に確保するため、居住誘導区域内に配置する都市機能誘導区域の設定と考え方をご説明します。

都市機能誘導区域は、国から示された手引きにより、医療、福祉、商業等の都市機能を中心拠点や生活拠点に誘導・集約することで、各種サービスの効率的提供を図る区域です。

(参考:国から示された手引き ~ 立地適正化計画作成の手引き<外部リンク>)

設定にあっての視点

都市機能誘導区域を設定するにあたっては、居住誘導区域の考え方に加えて、上記の基本的な考えにより、3つの視点から設定します。

(1) 拠点の位置づけ

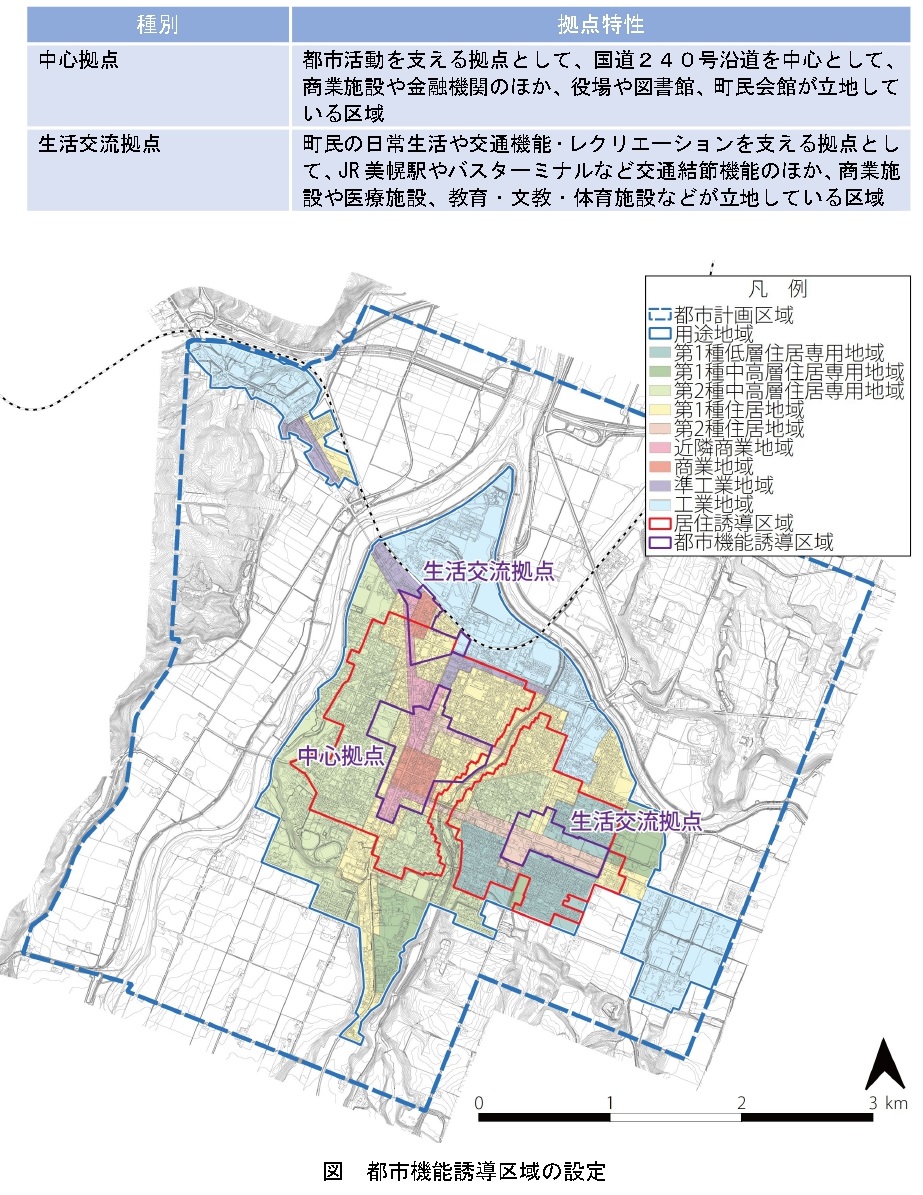

現行の都市計画マスタープランで位置付けされている「中心市街地」に加え、立地適正化計画で位置付けする「中心拠点」「生活交流拠点」を踏まえて区域設定します。

(2)公共交通の利便性とアクセス性

JR美幌駅は、1日27本の列車運行のほか、駅前バスターミナルに全ての路線バスを発着させ、公共交通のアクセス性を高めています。

市街地のコンパクト化と併せ、公共交通などのネットワークによるアクセス性を高める観点から、JR美幌駅周辺を都市機能誘導区域に含めます。

(3)都市機能施設の集積・回遊性

施設の多くは、JR美幌駅から国道240号沿道周辺を介した役場周辺と、国道243号沿道周辺(稲美地域)に分布しています。

都市機能誘導区域の設定にあたっては、まちの運営に必要な行政や金融に加え、町民の暮らしを支える商業や医療・交流機能など、各拠点の特性に応じた施設の集積状況を踏まえ、将来を見据えた新たな施設誘導などを加味し、区域設定します。

都市機能誘導区域の設定

都市機能誘導区域設定のための3つの視点から、「中心拠点」と「生活交流拠点」の2種類の都市機能誘導区域に分類し、3地区を設定しました。

詳しくは下記をご覧ください。